卒業生の進路状況・新しい学部教員の紹介

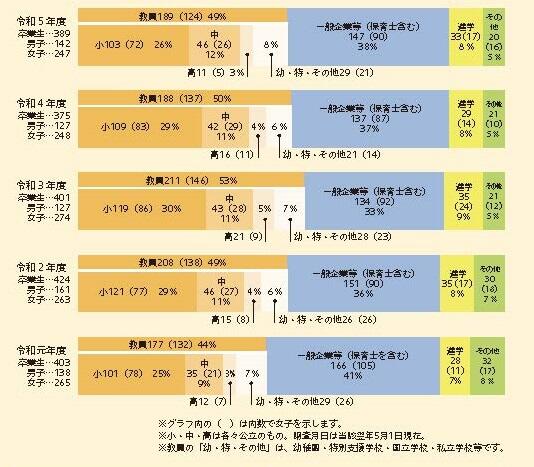

卒業生の進路状況

多くの卒業生が教員として活躍しています

過去5年間の進路状況が示しますように,数多くの卒業生が,教師として千葉県をはじめ全国で活躍しています。後援会からの支援により,校長経験者から直接指導を受けられる「教職サポートルーム」や各種教職セミナーなどを開催しており.将来の就職や進路に関する活動を手厚くサポートしています.

大学院でスキルアップ

教育学部卒業後,大学院教育学研究科に進学し,スキルアップを果たしている卒業生も大勢います.本学の教育学研究科は「修士課程」,「専門職学位課程」の2課程からなり,専門性と実践力を高めることができます.

さらに,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(後期3年のみの博士課程で,東京学芸大学を基幹大学とし,埼玉大学・千葉大学・横浜国立大学との連携協力の下に組織された連合大学院)へと進学することにより,体系的に継続して研究を進めることもできます.

新しい学部教員の紹介

本年度も学生の教育や研究にかかわる新しい先生方が着任いたしましたので、ご紹介いたします。

教員養成開発センター 教授 荒金 誠司 先生

教員養成開発センター 教授 荒金 誠司 先生

2025年4月に教員養成開発センターに着任いたしました、荒金誠司(あらがね せいじ)です。

この3月まで県教育委員会で勤務していましたが、元々は小学校の教員で、2000年度には長期研修生として、「生徒指導・教育相談」の分野で「不登校の児童生徒への支援のあり方」をテーマに、千葉大学教育学部において、1年間研究させていただきました。

現在、教員志願者が減少傾向にありますが、多くの学生に教員の魅力ややりがい、すばらしさをしっかり伝えていきたいと考えております。

また、今後、教員の資質能力を向上させる学校経営に関する研究や、学校で起こりうる事故等の予防及び対応に関する研究等を進めていきたいと考えております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

教育心理学 准教授 宮内 健 先生

教育心理学 准教授 宮内 健 先生

2024年10月に教育心理学講座に着任した 宮内 健(みやうち たけし)と申します。

東京都の公立小学校で約35年間、担任として勤務していました。小学校の担任として、児童理解を深め、全教科の指導をするためには、教育心理学、教育工学の研究成果や研究方法を学ぶことがとても大事だと考え、約20年前から教育心理学、教育工学の知見を取り入れながら、小学校現場で実践・研究に取り組んできました。これまで取り組んできた主な研究は、児童の「きく」力や漢字の学習方略、校内研究、教育効果の検証などについてです。

学校現場が多忙化し、教員不足が指摘される中、千葉大学の学生に教職の魅力を伝え、教員として学校現場に立った時に生かせる学びが多く持てるよう、指導・支援したいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

家庭科 准教授 古濱 裕樹 先生

家庭科 准教授 古濱 裕樹 先生

皆様、はじめまして。2025年4月より家庭科教室に着任いたしました古濱と申します。被服学を担当しております。専門は染色科学で、特に天然染料の色彩やその変化、持続可能な染色技法に関心を持ち、伝統的な知見と現代の科学的アプローチを融合させた研究を行っております。

さて、被服学教育を取り巻く環境は今、大きな転換点にあります。かつて日本の基幹産業の一つであった繊維・アパレル業界は時代とともに様変わりし、それを支えてきた高等教育や専門教育も再編や縮小を余儀なくされています。一方で、衣生活に関する正しい理解の重要性はむしろ高まっています。化学繊維の多様化、洗濯や洗剤の管理、ウルトラファストファッションやジェンダーレスの浸透、さらには環境問題への対応など、衣にまつわる課題は日々複雑化しています。こうした中で、家庭科は被服学に触れることのできる貴重な学びの場であり、これからの時代にふさわしい教員の育成に力を尽くしてまいります。

幼児教育学 准教授 佐藤 有香 先生

幼児教育学 准教授 佐藤 有香 先生

2025年4月に幼児教育学教室に着任した佐藤有香(さとうゆか)と申します。

これまで幼稚園・保育所等にて約15年間、保育者として、乳幼児の健やかな育ちを支えられるよう保育実践に携わってきました。その中で、子どもや子育てを取り巻く環境の急激な変化に伴い、さらに高度な専門性が、保育者に求められることを実感し、改めて保育・幼児教育の学びを深めるため大学院に進学、その後教員養成、研究の道に進みました。

専門分野は、保育・幼児教育学です。特に、保育者の専門的力量の一つである「子ども理解」に関心があり、力量の可視化や力量向上のための教材開発などに関する研究に取り組んでいます。

乳幼児期の教育は、その後の学校教育全体の学びの基礎を培う重要な役割を担っています。これまでの自身の実践経験を通して、保育の営みの奥深さや保育職の魅力を伝え、教育現場の発展に貢献できる研究や教育のサポートができればと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

教員養成開発センター 准教授 三木 乾哉 先生

教員養成開発センター 准教授 三木 乾哉 先生

このたび、教員養成開発センターに着任いたしました三木乾哉(みきけんや)です。

これまで公立中学校にて教員・教頭として勤務し、また市教育委員会やGIGAスクール構想推進にも携わってまいりました。現場での経験を踏まえ、ICT活用や教員研修、生徒指導などをテーマに、今後は教育の質的向上を目指した実践的な研究にも取り組んでいきたいと考えています。

大学では、教職を志す学生や現職教員の皆さまと、「理論と実践の往還」を大切にしながら、学び合う関係を築いていければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

教育学 助教 橋田 慈子 先生

教育学 助教 橋田 慈子 先生

2024年10月に教育学教室に着任した、橋田慈子(はしだなりこ)と申します。大学を卒業してから2年間、東京都国立市の公民館職員をしておりました。その後、大学院で研究をしたり、筑波大学と神戸大学で働いたりしてきました。

私の専門分野は、生涯学習・社会教育学という分野です。学校以外の場所での、人々の教育・学習活動に関心を持って、実践と研究とをしてきました。特に、学校で疎外感を抱えている子ども・若者を包摂する居場所を作ったり、その中で、若者たちが何を学び、どう変わってきたのかを教育職員や当事者の方へのインタビュー等から明らかにしてきたりしました。

現代の学校には、障がいのある子、外国にルーツのある子、セクシュアル・マイノリティの子、不登校の子、貧困家庭の子、ヤングケアラーなど、多様なニーズを持った子どもたちがいます。そうした子どもたちも疎外感を感じず、居心地よく過ごすことのできる空間を作るために、どうすれば良いのか――?この大きな問いを、ぜひ、一緒に考えてみませんか?

数学科 助教 磯部 遼太郎 先生

数学科 助教 磯部 遼太郎 先生

2024年10月に数学科教室に着任しました磯部遼太郎と申します。

同じ西千葉キャンパスの融合理工学府にて学位を取得し,着任前の2年半ほどは山口県の高等専門学校にて教員を勤めていました。専門分野は数学の「代数学」であり,特に和・差・積の3つの演算を手がかりとして様々な数学的な対象を統一的に論ずる「可換環論」を研究しています。

数学の中でも代数学の分野は,分数の計算や方程式など目に見えづらい抽象的な対象を扱うことが多いため,年齢を問わず苦手意識を持つ人が多いです。 一方,抽象的であるがゆえに非常に利便性や汎用性があり,今日の科学を支える基盤となっていることも事実です。自身の経験をもとに代数学の魅力や理念を可能な限り学生に伝え,学生が将来自信を持って算数・数学を指導できる教員になれるよう協力・支援していきたいと考えています。何卒よろしくお願いします。

養護教諭 助教 沖津 奈緒 先生

養護教諭 助教 沖津 奈緒 先生

2025年4月に養護教諭教室に着任した沖津奈緒(おきつなお)と申します。これまで公立学校の養護教諭として勤務し、養護教諭に対する児童生徒や社会からの期待が大きいことを確かに実感しました。児童生徒の健康と育ちに寄り添い、その可能性を引き出す養護教諭の存在は、多様性を認めウェルビーイングな社会の実現に大いに寄与するものと確信しています。一方で、素晴らしい実践者も多く、その価値も社会的に十分に認知されているにもかかわらず、未だ養護教諭の学問(「養護学」)は確立されていません。力量ある養護教諭の育成と研究的発展に貢献していきたいと思う所存です。

専門は、養護実践及び学校保健です。現在は不登校経験のある子どもや母親の成長・成長の心理社会的資源に関する研究をしています。養護教諭だけでなく、広く児童生徒の教育や福祉に関心がある学生さんと共に探求していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。